76821

76821 0

0 76568

76568 0

0 76315

76315 0

0 75457

75457 0

0 75446

75446 0

0 2018-12-25

2018-12-25 14110

14110 3

3

江苏丰县王沟镇单楼卫生院 孙绪峰

“要不是你当时心细,劝我全面检查一下,发展到现在后果真不敢想象……”

“按照你的要求,用配备的远程血压计在家中定时测量血压,按时吃药,我的血压从来没有控制那么好……”

“老头子嗓子有点不舒服,还有点心慌,咋也不愿意吃药,非要从老家跑几十里路,让你给量量血压……”

这是前几天来门诊复诊的3位接受签约管理高血压患者说的几句话。依从性差一直是导致我国高血压控制率低的主要原因,从和患者聊天过程中我深深的感受到,如何提高治疗依从性,赢得患者信任是前提,满意的治疗效果是基础,有效的管理手段是关键。

2009年我从村卫生室被借调到卫生院内科门诊,满怀一腔热血,面对老百姓经济基础薄弱,文化水平低下,健康意识淡薄等多种原因,利用所学的知识把百姓的血压管理好,做一名合格百姓健康守门人一直是我坚持不懈的追求和梦想。

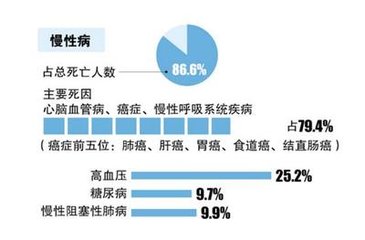

农村地区因病致贫,因病返贫的现象非常普遍,心脑血管疾病已经成为农村发病率和死亡率最高的疾病,而高血压又是引起心脑血管疾病发病的主要致病因素,如果能帮助患者把血压管理好,或许可以从源头上有效降低心脑血管疾病并发症的发生。

由于多数病人存在不难受不服药,一旦服药就要终身服药的误区,导致工作很难开展,为了顺利打开工作局面,我一直在尝试,在探索,由于初来乍到新的工作环境,得不到百姓的信任,几个月来门诊几乎没有一位患者,万般无奈之下我鼓起勇气,做出了第一个“大胆的决定,”——与其在门诊坐等病人,不如亲自下村主动和患者接触。在2010年元旦那天,天空飘着雪花,我背着一台血压计,听诊器和几瓶最简单不过的降压药物只身一人来到宋元村,迈开了人生走村入户主动向患者“推销”自己的第一步。

当时有的老百姓认为我是江湖游医,别说测量血压,甚至连家门都不让进,有的患者说我精神有问题,从未见过拿着血压计走村串户沿街测量血压的医生,有的同事不理解说我不务正业,到处乱跑拉病人。但也有好心人嘘寒问暖,倒茶让坐,就这样在漫天飞舞的雪花中,在风言风语的陪伴下,在充满质疑的眼光中,我仍然坚持为18位患者测量了血压,但只有6位患者抱着试试看的心态愿意服用我免费发放的药物。当走出最后一个病人家的时候,那时雪越下越大,正当千家万户都在喜迎佳节之际,而我却手握着冰冷的血压计和听诊器,沿街“卖艺”,而我丝毫没有感觉累和冷!回想起自己的付出却得到百姓的质疑,倍感委屈,转身我就哭了。那一步有多难,有多苦,又是在多大的压力下做出走村串户为患者测量血压和免费发放降压药物的决定?如果不身临其境相信大家永远不会体会到那时的辛酸。

3天后令我意想不到的事情发生了,竟然有3位患者来到门诊,他们说没有想到半片的药物降压效果那么好,头晕不适症状有所好转。虽然只是个案,但是却给了我极大的精神支持,也正是他们的鼓舞给了我坚持扎根基层,在农村开展高血压防治工作的信心和动力!

为了更好的服务辖区内老百姓,我主动向院领导提出申请成立了全县第一家高血压门诊,好多人普遍认为高血压无非就是吃点降压药 ,抽时间测量一下血压,有必要整天下村开展讲座,入户随访等“瞎折腾”吗?也有患者给我说:“你上班无非就是给病人打个电话回访,帮忙测量一下血压,发点免费的降压药,哪个科室都比你挣钱。”面对患者的不理解和经济利益时代下科室如何生存等诸多问题,我不但没有因此而放弃,反而在枯燥乏味的高血压管理工作中,通过多年的坚持探索出一条“小剂量药物联合,个体化阶梯式”的特色治疗方案,配合免费提供部分基本降压药物提高患者治疗依从性和控制率的管理模式,非常深受患者欢迎,接受管理人群的血压控制率达85%左右,心脑血管疾病发病率明显下降。

为了提高百姓健康知识水平,更多的和患者接触“混个脸熟”,多年来我始终坚持利用休息时间走村入户开展健康教育讲座和随访活动,并自掏腰包购置限油壶,限盐勺免费发放给高血压患者,并教会他们如何服用。针对每一位初诊的高血压患者,为了打消他们对治疗方案效果怀疑的顾虑,我又做出第二个“大胆的决定”—免费提供三天的基本降压药物作为“体验性”治疗,患者服完药物来门诊取药的同时,利用医用台式电子血压计测量的结果,可以直观的看到两次就诊前后的血压控制情况,增加积极治疗的信心,并便于及时调整下一步的治疗方案;为了提高服药依从性,我自费购置部分药物放在抽屉,免费提供给患者任意一种基本降压药物作为“诱饵”,根据患者经济条件,文化水平和健康意识等综合因素,确定提供的时间和数量,有良好的治疗效果为前提,患者服完后都会“如期赴约”,我不但可以进行面对面的健康宣教,观察疗效,调整治疗方案,病人还能免费领取部分基本降压药物,一来二往,我们医患之间的感情相处非常融洽,无形中成为大多数中老年患者忠实的“粉丝”。

基层是慢病防治的主战场,社区医生是慢病防治的主力军,打造健康中国,构建和谐医患关系,离不开千千万万基层医务人员的辛勤付出。作为一名全科医生在诊疗过程中不能单纯注重于治疗,而应重心下沉,预防为主,还要从心里,家庭,生活等多方面给予关怀,理解和沟通,在就诊过程中要善于洞察每位病人的言谈举止,有时医务人员一句温馨的话,一次善意的提醒,一个轻微的举止往往给患者心灵深处莫大的安慰和精神鼓舞,让患者深深感受到医生不仅看的是病,而且救的是心,开的是药,给的是情;不仅关注患者的身体,还关心着家庭和生活,让患者在温馨的就医环境中,特别是一些经济条件差,肢体残疾和留守孤寡老人感受到人格尊严受到尊重。

多年的坚持让我深深感受到,只要我们用心去做,无论面对百姓健康意识淡薄,经济条件落后等基层的条件再艰苦,只要我们耐心细致的去和患者讲解沟通,只要有一颗时时刻刻为民服务的热心,一颗兢兢业业,坚持不懈,勤奋上进的恒心,通过日常工作点点滴滴的积累和每一步脚踏实地的真抓实干,一定能深得患者的认可,信任和支持!

回想起从当初患者的不信任到现在好多人当起“医托”,主动介绍给自己的亲朋好友,左邻右舍,当初走村入户开展健康教育和随访过程时虽然有点苦和累,但最终能赢得患者的信任和支持,我感觉无比快乐和欣慰!

来源 第九届中国慢病管理大会征文汇编